『ぷらむ工房』前編/紀州・南高梅の産地で梅干し作り

関西在住のアラフォー編集者・おばやしが体験型施設に潜入し、 全力レポする連載「タンケン!タイケン教室」第12回目。前編では梅干しを、後編ではおにぎり用梅干しなるものを作ってきました。

contents

名産地で梅の現在を学ぶ

JR南部駅から車で10分ほど。梅の木が林立する道を行けば、『岩本食品』が営む「ぷらむ工房」に着く。取材日は9月というのに猛暑日。汗が止まらない。

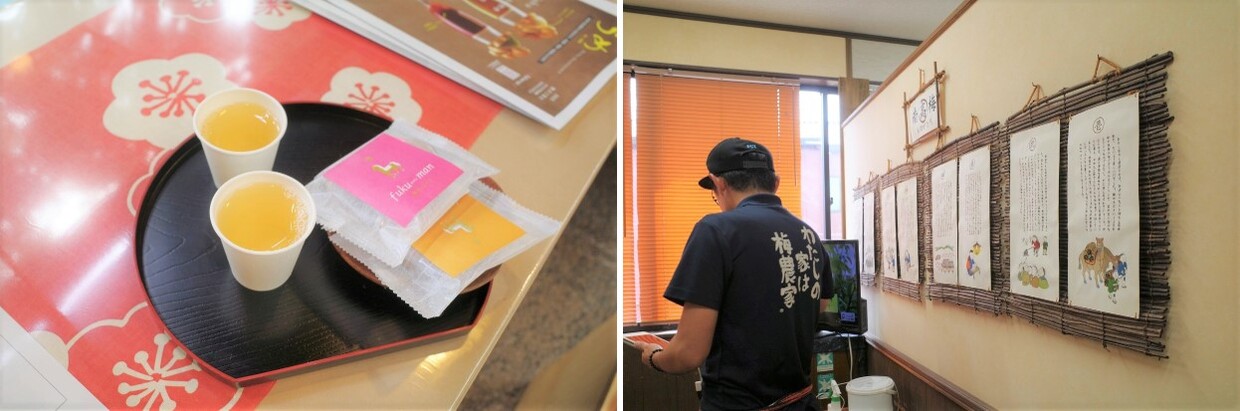

「暑いなかようこそ!今年は夏がとにかく暑くて、長いですねぇ!」と社長の岩本智良さんが、梅ジュースを出しながら迎えてくれた。

ウメェェェェェ。

暑さに疲れたカラダにしみわたる。

『ぷらむ工房』の“梅体験”は、ジャムやジュース作り、青梅狩り体験など、全部で5種類。

今回申し込んだ梅干し作りは、今年は例年より1カ月遅れの10月にスタートするそう。梅も暑さに弱いのね…と思いきや、「いえいえ、作業場が危険なぐらい高温になるんで。このあたりの梅農家さんの多くは、空調のない場所で作業しています。なので今日も暑いですよ、覚悟してください!」と社長。

約60分の梅干し体験は座学から。店舗2階の涼し~い部屋から始まる。社長自らスライドを流しながら「昭和〇年〇月〇日4200gのビッグべビーで那智勝浦町に生まれまして…」という自身のプロフィール口上に始まり、全国の梅生産量の約53%がここ南部・田辺地域産、年間で約25億3150万粒(想像がつかない…)の梅を作っている一大産地ならではのエピソードも。

「さて問題です。一世帯あたり、年間で梅干し何粒ぐらいを購入、消費しているでしょうかっ」

(1日1粒っていうし…好きな人はもっと食べるかも?)365粒!

「だったら嬉しいのですが。正解は42粒。1週間に一粒食べるかどうかぐらいの感じですね。これでも生産量が全然足りないという状況…。去年は凶作で例年の3割程度しか収穫できなかったり、高齢化の波もあり、生産量は年々減っているんです」。

意外と少ない! そして年々稀少になっていることを知る。

赤い宝石「南高梅」って?

歴史についてもしっかり学ぶ。

「このあたりは昔から傾斜地ばかりで、お米が作れなかった。それで梅を植えて梅干しにして年貢を納めたというところから発展したようです」。

山の上の方には、紀州備長炭になる「ウバメガシ」が自生していて崩落防止に。中腹から下にかけては梅を植えて梅干しを作る。ニホンミツバチを梅の受粉に利用して…と、地域資源を有効活用。梅を中心としたこの農業システムは、「みなべ・田辺の梅システム」として世界農業遺産に認定されているそう。

「さて『南高梅』は昭和40年にできた品種ですが、第2問です。

なぜこのような名前になったのでしょうか?」

…「南」紀の「高」貴な梅??

「昭和の時代、優良品種調査選定委員会というのが立ち上がりまして。南部の梅を調査して、日本一のブランドを作ろうという動きが始まりました。その調査・選定に一生懸命携わったのが、当時の『南部高校』の農業課の先生と生徒たちだったんです」。

略してナンコウ…「南高」由来だったのか!

「それともうひとつ。その中で選ばれた梅が『高田梅』。梅農家の高田さんが作っていた梅です。これを母樹に品種改良して増やしていったのが『南高梅』になります。だから2つの意味があるんですね」。

重労働の梅干しづくり

お勉強したところで、いよいよ工場での作業へ。収穫し、6月に塩漬けにした梅をすくいあげ、水洗いをして選別、干し場に移して天日干し。そしてあらかじめ干した梅をひっくり返すという、界隈の梅農家さんと同じ作業をタイケンさせていただく。

平たいザル状のパレットを塩漬け中の梅樽に浮かべ、パレットの中に梅を浮かせて…巨大金魚すくいの気分!だが、そんな呑気な感じじゃない。重いッ。

パレットにたくさん梅を入れたいけれど、デリケートな皮を傷つけてしまわないか不安で大胆にゆすれない!そして腕がつりそう。

必死のパッチでパレットを前後左右に揺らして水洗いしたら、潰れや汚れなどがあるものを除けて、干し場へ持っていく。とにかく重いよぅ…。干し場では去年漬けて、今朝から天日干しをしたものを「ひっくり返す」作業。一つひとつ返していたら日が暮れるので、板をかまして、底を片手で支えながら一気に一枚ごとウンショ!とひっくり返す。

少人数からOK! 体験予約方法

この時点では塩味だけの梅干し。

「完熟した梅の実を塩漬けして天日干ししただけの“元祖”梅干し。シンプルで、しょっぱくてすっぱい白干梅(しらぼしうめ)です。おひとつどうぞ」

ヒィィィィーかっらーー!しょっぱーーー!

灼熱の作業場で噴き出た汗が一瞬で引いた。

梅干し体験は後編へつづく・・・

体験名:梅干し体験

料金:1500円(梅ドリンク付き)

参加人数:2名~(要予約)※人数制限あり ※小学生以上を推奨

体験時間:10~5月の1日2回(午前の部 11:00〜 午後の部 14:00〜)約60分

予約メール:日時・人数・代表者連絡先を記入の上taiken@plumkoubou.co.jp

data

- 施設名

- ぷらむ工房

- 住所

- 和歌山県日高郡みなべ町晩稲1187

- 電話番号

- 0739-74-2406

- 営業時間

- 9:00~17:00

- 定休日

- 元日

- 交通

- JR南部駅から車で10分

- 公式サイト

- https://plumkoubou.jp/

writer

おばやし零余子

obayashi mukago

兵庫県宝塚市在住の独身アラフォー編集者。酒と酒場好きで、年々大きくなる身体に危機感を覚え山登りに目覚めるが、一向に痩せる気配なし。最後の晩餐は雑煮。

recommend