目利きのプロに聞く、栗の魅力と旬のこと【前編】『伊勢吉』松井 公保さん

前編では、目利きのプロ『株式会社伊勢吉』の仲買人・松井公保さんに聞く、品種や収穫時期のこと。後編では、栗を選ぶときのポイントや、有名な「丹波栗」について教えてもらった。

contents

栗は野菜?それとも果物?

例えば、いちごなら「あまおう」が好きだとか、「さちのか」推しだとか、葡萄なら「シャインマスカット」や「ピオーネ」など、誰しも挙げられる品種名がある。

味や香りの記憶を手繰り寄せて、品種や産地を選んで買っているという人も多いはず。

ところが栗はどうだ。あまりにも解像度が低くはないだろうか。こんなに好きなのに…。ちなみに、いちごと葡萄を引き合いに出したのは、栗も「果物」に分類されるからである。

もっと栗について知りたい! まずはいろんな品種の栗を実際に見てみたい! と、栗の“競り”が行われる京都中央卸売市場青果部にやってきた。案内してくれたのは、『株式会社伊勢吉』の専務取締役にして、栗の仲買人を務める松井公保さん。

競りが行われる前、市場に入荷した栗を仲買人たちが下見をしている時間帯に伺うと、いろいろな品種の栗を見せてもらうことができた。

栗スイーツに適した品種と旬のこと

「和栗は収穫時期によって、早生(わせ)・中生(なかて)・晩生(おくて)の大きく3つに分類され、それぞれに代表的な品種があるんです。10月に入ったばかりの今はちょうど、中生のピークで、晩生の早いやつも若干入ってきてる時期。和栗は収穫時期で個性も変わりますからねぇ」

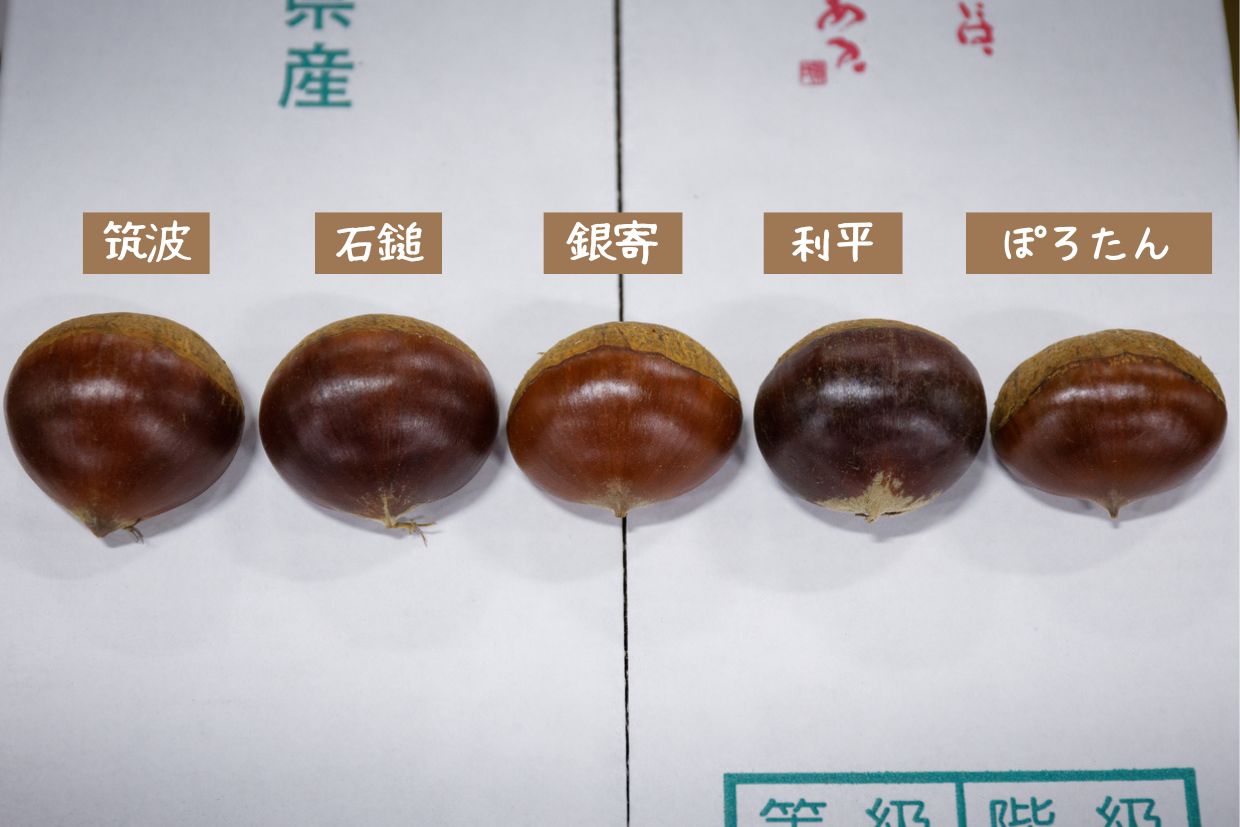

と言いながら、手近な箱からパパッと品種の異なる5粒の栗を松井さんが並べてくれた。

なるほど、分からん!!!!

と、早々に見分けることを放棄したそこのアナタ。どうかご自分を責めないでほしい。

栗は個体差もある上に、実は仲買人でも経験値によっては「筑波」と「銀寄」の見極めは難しいそうだ。

となると、お店では品種の表示を信じるとして、押さえるべきポイントはその品種の収穫時期ごとの特徴である。

早生―香りを楽しむ秋の始まり―

早生品種は例年8月下旬から9月上旬に収穫される、シーズンの幕開けを告げる栗。代表的な品種は「丹沢(たんざわ)」や「国見(くにみ)」「ぽろたん」など。

「早生の魅力は、なんといっても香りやね。甘みはまだ控えめやけど、栗らしい香りが強い。秋の訪れを感じさせてくれる、爽やかな味わいが魅力です」

中生―栗菓子づくりの最適解―

中生品種は例年9月中旬から下旬にかけて収穫され、最も流通量が多い時期の栗。代表品種には「筑波(つくば)」や「銀寄(ぎんよせ)」「利平(りへい)」など。

「中生品種は、早生の香りの良さと、晩生の甘さを両方持ってますさかい、モンブランや栗きんとんなどのスイーツづくりには中生が最適なんです。和菓子職人さんやパティシエさんたちも、この時期の栗を重宝してますね。特に、『利平』は栗の王様と言われます。天津甘栗と和栗を掛け合わせた品種で、加熱によって甘みがグッと増すんです。

『利平』は流通量が少ないから、なかなか見かけへんとは思いますが、鬼皮が黒く、頭の方に白いひげ模様が入っているので見分けやすいですよ」

晩生―深まる秋の味わいと背中あわせのリスク―

晩生品種は例年10月に入ってから収穫される、シーズン終盤の栗。代表的な品種には「石鎚(いしづち)」や「岸根(がんね)」など。

「晩生は甘さが特徴。じっくり時間をかけて成熟するので、糖度が高くて深い味わいになるんです。ただ、正直に言うと、収穫時期が遅いということは樹上になっている時間が長いということ。虫がつきやすいという難点もありますさかい、選び方がより重要になってくるんです」

なお、収穫時期に「例年」とつけたのは、ここ最近の傾向として夏の暑さが長引き、出始めの時期が10日から2週間ほど後ろ倒しになっているからだ。

「栗は最低気温が20℃を下回らないと、イガが落ちひんのです。せやから早生品種のスタート時期がどんどん遅くなっていってます。なのに晩生の終わる時期はこれまでとほとんど変わらへん。つまり“旬”だけが短くなってきているということです」

終始「なるほど~!」「へぇ~!」を繰り返しっぱなしの取材チーム。

品種で見分けるのは難しいけれど、いつの時期の栗かによって、ある程度は味の傾向が掴めることが分かり、一歩前進。まだまだ栗を知りたい!!

というわけで、後編へ続く。

この記事を読んだ人におすすめ→目利きのプロに聞く、栗の魅力と旬のこと【後編】『伊勢吉』松井 公保さん

栗の品種や時期を教えてもらい、栗への興味は深まるばかり。後編では、栗を選ぶときのポイントや、有名な「丹波栗」について教えていただいた。

writer

かがたにのりこ

kagataninoriko

月に2度、あんこを炊くあんこ熱愛ライター。各種媒体での和菓子に関するインタビュー記事やコラムを執筆。ライティングの他にも、あんこの食べ比べワークショップや、和菓子イベントのコーディネート、商品プロデュースなど活動は多岐にわたる。

recommend