三重県食材フェア 産地視察

contents

三重食材フェア in ホテルオークラ京都 シェフたちの産地視察

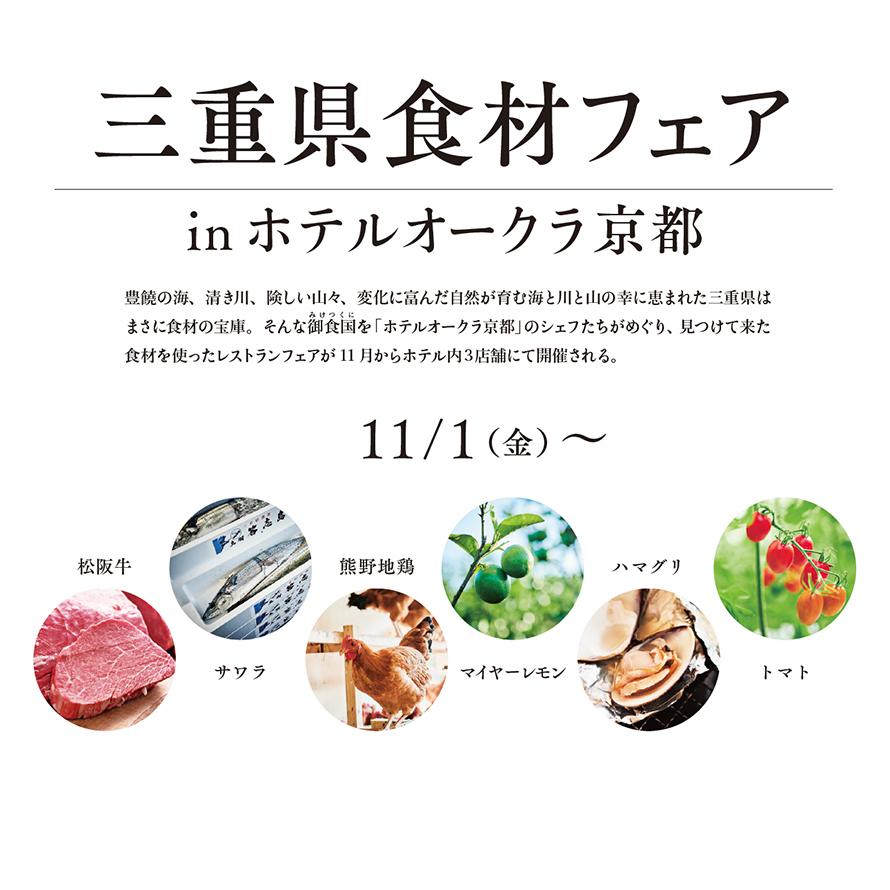

自然豊かな三重県で熱心な生産者たちが育んだ名品の数々が楽しめる「三重県食材フェア」がホテルオークラ京都の『スカイレストラン ピトレスク』

と『京料理 入舟』、『鉄板焼 ときわ』で開催されます。

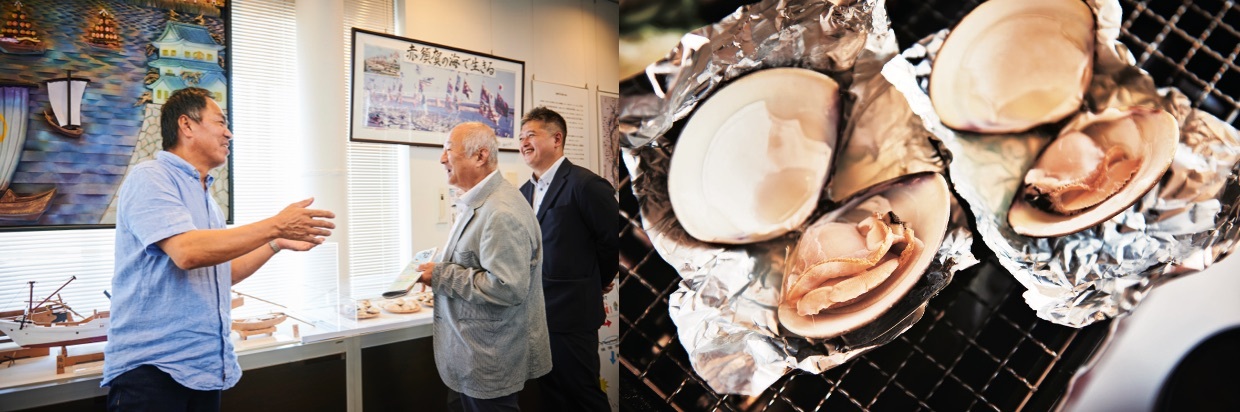

美(うま)し国三重県の食材産地を、中田肇総料理長と玉垣雄一郎洋食調理料理長、若狭博之さんが訪問。生産者さんたちとの交流も行いました。

「ハレノヒトマト」がたわわに実るハウス内はひんやりさわやか。井戸水が伝う網に風を送って冷気を生じさせ、真夏の昼間でも30℃以下、夜間はもっと下げて寒暖差を出しています。真っ赤に熟した一粒を口にした中田総料理長は「これは別もんだね」と目を細めました。

次は、潮風が頬に心地よい高台に広がる「マイヤーレモン」の畑へ。果実はまだ青いが、年が明ける頃には完熟であることを示すオレンジ色に変化します。皮付きを齧ると、酸味まろやかな果汁があふれ出ます。「皮ごと食べられるからコンフィに良いね」、「熱々のステーキにキュッと搾りたいですね」。アイデアの花がいくつも咲いてきます。

続いて向かったのは、木曽三川が流れ込む伊勢湾からの海流と黒潮がぶつかる地点に位置する『鳥羽磯部漁協』。水揚げされたばかりの「サワラ」がトロ箱に詰められていく様子を見守りながら「鳥羽のサワラは、脂がのっているのにさっぱりと食べられるんよ」との説明を受けます。三重ブランド認定品でもある伊勢海老やアワビ、ヒジキやアオサも評判が高いと聞き、メニュープランが充実していきました。

木曽三川の一つ、揖斐川河口に位置する『赤須賀漁協』は、桑名名物である「ハマグリ」の種苗生産に成功したことで知られます。漁港近くにある「はまぐりプラザ」内の『食堂はまかぜ』で味わった焼きハマグリはふっくら柔らか。「旨みがすごい!」とシェフたちの目が輝きます。建物の1階にある展示室にも足を運び、ハマグリの知識を深めてきました。フレッシュな状態で入手できる「アラゲキクラゲ」が栽培されているのは、廃校舎内の旧給食室。温度と湿度の管理がポイントになるという話を聞きながら、菌床からもぎ取ってみました。「鉄板で焼いたら、このコリコリの食感が生かせるかな」などと話が弾みます。

最後に訪れた山間部に佇む鶏舎では、手厚く飼育されている熊野地鶏を視察。その愛らしさに中田総料理長の笑みがこぼれます。「生産者さんの熱い思いを知る良い機会でした。どの食材も素晴らしい。大事に使わせていただきます」。

フェアでは、シェフたちが心を込めた料理の数々が堪能できます。

data

- イベント名

- 三重県食材フェア

- 電話番号

- 059-224-2391

- 問合せ先

- 三重県農林水産部 フードイノベーション課

recommend