『山ばな 平八茶屋』文豪や美食家が愛した、京都・山紫水明の地に佇む料亭

contents

鯖街道沿いで京都屈指の歴史を誇る

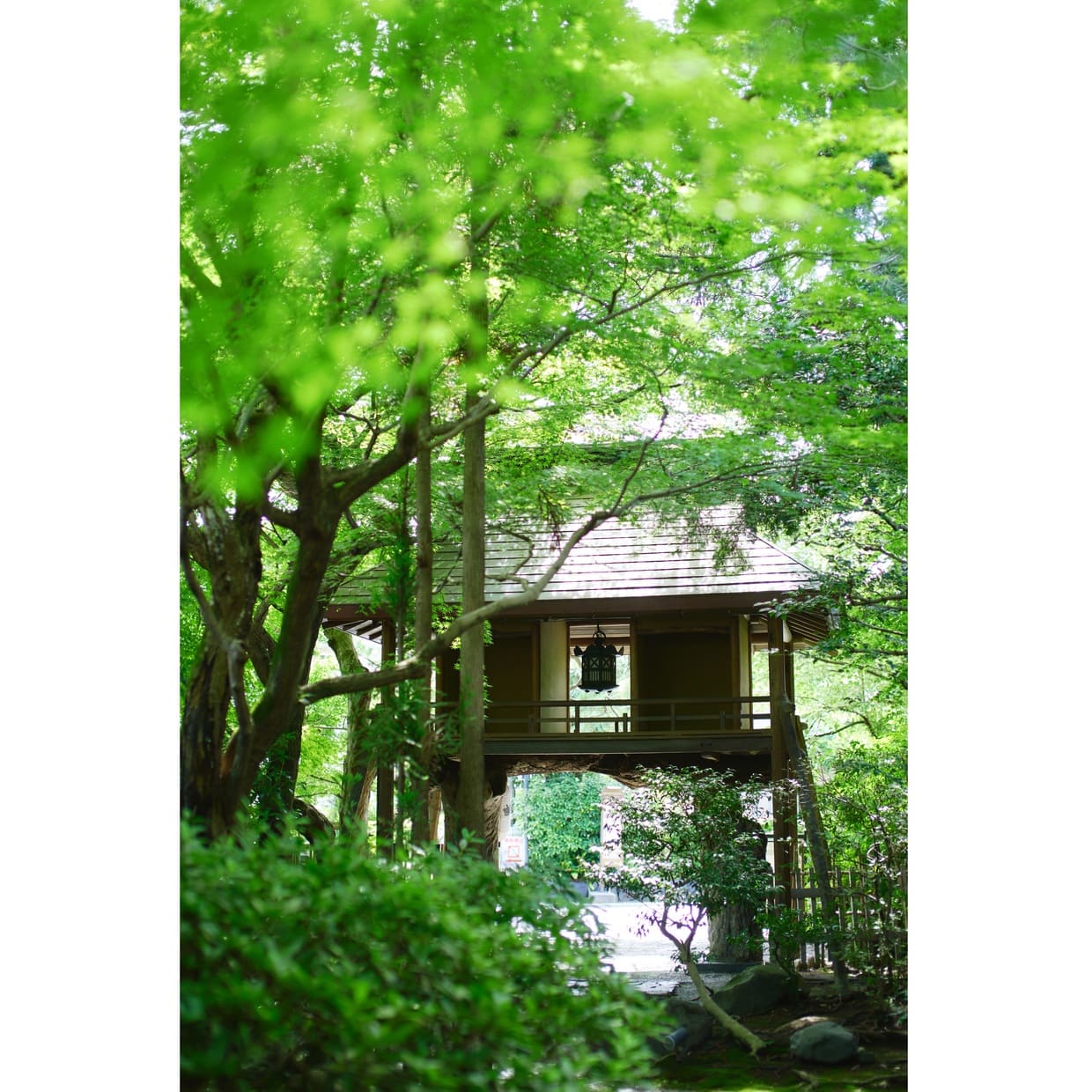

御食国(みけつくに)として都の食文化を支えた若狭と京都を結び、海産物や塩を運ぶ重要なルートだった若狭街道沿いで創業。初代の名が平八だったため、“平八のお茶屋さん”の名が浸透し、そのまま屋号になったそうです。昭和半ばに山口県萩市の禅寺から譲り受けた騎牛門(きぎゅうもん)をくぐると、目の前には約600坪の広さを誇る庭園が広がります。

春は桜やツツジ、秋には紅葉、四季折々の表情が楽しめる庭には、邸内に湧く井戸水が流れています。そんな風流な庭を囲むように、高野川が一望できる大広間や宿泊もできる客室が並んでいます。夏目漱石の「虞美人草」や「門」には店名が登場しており、魯山人が愛した数奇屋造の個室で食事を楽しむことも可能です。

庭の一隅にはユニークな施設もあります。現代では滅多にお目にかかれない“かま風呂”です。これはいわば“日本古式の蒸し風呂(和風サウナ)”で、大きなかまくら型の竈の中は55~60度に保たれていて、程よい湿気が満ちる内部にはむしろが敷かれています。そこに陶器の枕を持って入り、静かに横になると自然に汗が出てきます。

「二日酔いや神経痛、肩こりなどに効能があると言われています。お食事と共に楽しんでいただきたい、当家の名物です」と、21代目当主の園部晋吾さんは話します。

“ぐじ”と麦飯とろろ汁、昔ながらの2大名物を

京都の日本料理には欠かせない“ぐじ”(日本海揚がりの赤甘鯛)と、麦飯とろろ汁が『山ばな 平八茶屋』の2大名物。これらが一度に味わえるコース料理がおすすめの「若狭懐石」です。珍味で幕を開ける「若狭懐石」は8品のお料理に麦飯とろろ汁と水物がつきます。

「身がやわらかく、ぐじぐじしていることからその名で呼ばれるようになったと言われるほど、ぐじは水分が多く、クセも少しあるので、そのまま食べてもおいしいとは言い難い。そんな身に塩を当てると、余分な水分は抜け、もっちりとした食感に変化します。塩の効果でタンパク質がアミノ酸に変わるからなのですが、ただその塩加減が実に難しい。職人さんの腕の見せどころなんです」。

名物のぐじ料理は若狭焼。ウロコをつけたまま、遠火でじっくりと火を入れて、うろこを逆立てないように焼き上げます。キツネ色になるまで焼いたウロコはサクサク。脂の乗った身と相まって箸を進ませます。

コースの最後に提供されるのが、創業時から受け継ぐ麦飯とろろ汁。保存性が高いつくね芋は、昔から滋養食材として珍重されてきました。なかでも丹波産のつくね芋は色が白くてキメが細かく、京菓子の材料としても重宝されています。

つくね芋は丁寧にすりおろしたあと、直径50cmもある大すり鉢でのばしていきます。北海道礼文島の香深浜で採れた天然利尻昆布と、鹿児島県枕崎産の本枯節カツオ節で仕込む秘伝のだしを混ぜながら、ゆっくり伸ばします。なめらかに、粘りが出てきたところに加えるのが隠し味の白味噌。まろやかな風味が楽しめます。

「創業の頃、白米は年貢として納められていて庶民の口には入らなかったので、当家では栄養価の高い麦飯にすりおろした山芋を掛けてお出ししていました。今は、大粒の岡山県産の朝日米に麦を混ぜています」。

栄養価が高く、吸収が良い麦飯とろろ汁。大原名物で京都三大漬物にも数えられる発酵食品、生しば漬けも添えられます。一緒に味わうと互いを引き立て合う、良き相棒です。

「400年以上にわたって店を続けて来られたのは、変わらないようでいて、実はいろいろ変えているから。時代と共に人の嗜好は変わるし、気候が変われば食材の味も変わるのだから、変えて当然。例えば、だしの取り方を数値化する、座敷はすべてテーブル席にする。けれども守るべきものは守る。この見極めが大事なのだと思っています」。

data

- 店名

- 山ばな 平八茶屋

- 住所

- 京都府京都市左京区山端川岸町8-1

- 電話番号

- 075-781-5008

- 営業時間

- 11:30~13:00、17:00~19:00(いずれも最終入店)

- 定休日

- 水曜、不定休あり

- 交通

- 叡山電鉄修学院駅から徒歩5分

- 席数

- テーブル14席

- 個室

- 6室(2~16名)

- メニュー

- 麦飯とろろ膳4400円~、昼懐石8250円~、懐石13200円~、若狭懐石16500円~。 ※サービス料別

- 外国語メニュー

- 英語

- https://www.instagram.com/heihachijaya/

recommend