白の、黒──奈良『白 Tsukumo』の「伊勢物語 闇絵巻の澄まし仕立て」

contents

在原業平の心を映した一椀

かきくらす 心の闇に まどいにき 夢現(うつつ)とは 今夜定めよ

──深い闇の中に陥ってしまったようです。夢か現実か、今夜もう一度お逢いして決めてください。

平安時代の和歌集『伊勢物語』にある一首で、伊勢神宮の斎宮(皇族の未婚女性)と一夜を共にしてしまった主人公が、その葛藤を詠んだものだ。奈良の日本料理店『白』の10月のお碗は、この一首を題材にしている。

『伊勢物語』の主人公は在原業平と言われています。生誕の地である奈良には、多くの足跡が残されていて、大変ゆかりの深い人物です。平安時代きっての色男として知られ、斎宮との密通は王朝時代最大のスキャンダル。初めは何と好色な…と思ったのですが、伊勢神宮という聖域に踏み込んでまで斎宮との逢瀬を望んだ業平は、自分の感情に正直な人なのかなーと、逆に魅力を感じるようになって。だって、僕だったら絶対にできないですから(笑)。

西原さんは、業平の深い心の闇を様々な食材が織りなす“黒”で表現した。黒もなかに隠したのは、主役の伊勢エビの真薯(しんじょ)。17の薬味を合わせた自家製の十七味は竹炭で黒く染めて揚げ、黒油(焦がしニンニク油)を滴々と。トンブリには伊勢醬油をまとわせている。

業平のまどろむ心をねじりで表現しようと、黒ゴマ麩は京都『麩嘉(ふうか)』さんに特注しました。もつれた糸のようなイカ墨そうめんで、葛藤を表しています。一椀の中でひと際目を引く紫は、自家菜園で育てた紫唐辛子の花。紫に染まった金時草の浸し地も少し垂らしています。

艶っぽいお話が題材なので、漆黒の闇に妖艶さを添えたのですが、それだけでは十分ではないと感じて。僕は、業平の心の闇と共に純な気持ちも表現したかった。吸い地を澄ましにしたらいいのでは?と閃いて、ようやく完成したんですよ。

日本料理のストーリーテリング

椀物とは思えぬ立体的な構造だ。艶麗な美を崩すのはしのびなく、まずは業平の澄んだ心をいただく。一番だしの汚れのない味わいから一変して、焦がしニンニク。香ばしさに目を瞠り、ねじれた黒麩を味わえば、脇に添えた十七味が舌を刺激する。黒もなかの下に潜む伊勢エビ真薯は、さすがに贅沢な旨みだ。イカ墨そうめんをつるりといって、海苔の磯の香にほぉっとひと息。さらに箸を進めると、目に飛び込んできたのは、まんまるの黄色。此(こ)はいかに!?

この一椀のご説明は黒の部分に留めて、底に忍ばせた僕の想いはあえて語りません。「お客様の感性に委ねさせていただきます」とだけお伝えして。大根の含め煮に配したのは温泉玉子の卵黄で、伊勢神宮に祀(まつ)られる太陽神の天照大御神(あまてらすおおみかみ)を表現しています。人生は深い闇に陥ることもあるけれど、明日もまた陽は昇る。そんなメッセージを込めたのですが…。「斎宮は身ごもったのね」「愛しの君(黄身)が現れたわね」なんて解釈するお客様もいて。面白いなーと思いました。

物語を語り伝えることをストーリーテリングというが、西原さんは料理を通して物語を伝えるストーリーテイラーだ。その巧みな感性は、どこで磨かれたのだろうか。

小学生の時に料理人になろうと決めて、いとこの叔父が『嵐山 𠮷兆』で働いていたので、高校卒業後、すぐに入店させていただきました。大御主人(湯木貞一氏)の「花鳥風月みな料理なり」という哲学を知って、昔の書物や和歌から料理を発想するという別次元の世界に震えるほど感動したんです。その後、N.Y.初の精進料理店『嘉日(かじつ)』の料理長になり、イギリスでも経験を積みました。海外では使える食材が限られているので、日本料理の慣習にとらわれず、自由な感性で表現することを学びました。

感性を震わせて、奈良を映す

2025年は、在原業平の生誕1200年目。5月に業平寺(不退寺)で法要があり、その情景を西原さんは主菓子に映した。以来毎月、業平にまつわる一品をコースに組み込んでいる。今回のワンデッシュは10月のお椀。11月は紅葉に染まる龍田川を謳った名高い和歌を題材に、大和牛のカツを仕立てている。そして12月。最後を締めくくるのは、N.Y.時代から作り続けている胡麻豆腐だそう。

「百年(ももとせ)に 一年(ひととせ)たらぬ つくも髪 我を恋ふらし 面影に見ゆ」という一首から発想しました。この和歌は『白』の屋号の由来になったもの。九十九は「つくも」とも読みます。漢字の百から一を引くと「白」。それで「白」を「つくも」と読ませることにしたんです。白は始まりの色なので、未完の美のイメージと、初心を忘れず邁進したいという想いも込めていて。独立前に思いついた会心の屋号です(笑)。実は、この歌の作者が在原業平だったんですよ!

10月のお椀は“黒”だったが、12月の一品は屋号の通り、“白”がテーマカラーだ。ゴマ豆腐は白味噌漬にもしている。西原さんの命名は、精進醍醐(しょうじんだいご)。醍醐とは、古代のチーズだ。白トリュフを添えて仕上げるそうだが、味の想像がまったく付かない。西原さんのクリエーションは想像の域を超えている。

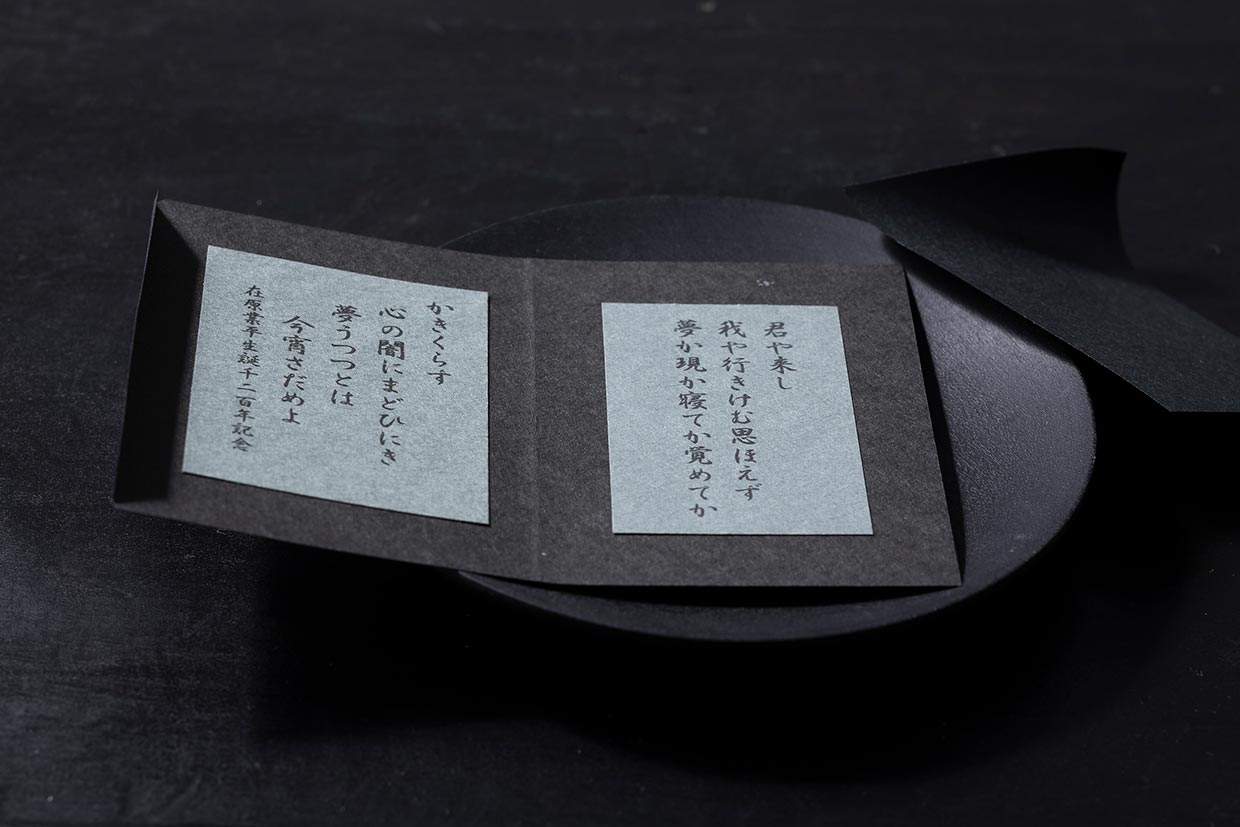

「白」の字のフォルムに似た、うちを象徴する器に盛ります。上に取っ手があるので、そこに業平の和歌をしたためた巻物を差し込もうと思って。

料理は五感で仕立てるものですが、僕が一番大事にしているのはもう一つの感覚。感性です。魅力あふれる業平を追いかけて、歴史をたどり、和歌を詠み、そこから得たインスピレーションを自分の感性を震わせながら料理に映してきました。この1年の学びは、すごく大きかった。これからも、自分の感性から創り出すストーリーを大切に、奈良という豊かな地を表現していきたいと思います。

『白』は2021年、ならまちに移転。2年もの月日を費やして新装した一軒家には、西原さんの想いが満ちている。カウンターの壁には、故郷の福岡と修業先の京都、N.Y.のセントラルパークの土が使われている。新たな舞台を得て4年。在原業平を追いかけ、改めて知った『白』との縁は、次の10年に向けて奈良から贈られたエールだ。

data

- 店名

- 白 Tsukumo

- 住所

- 奈良県奈良市紀寺町968

- 電話番号

- 0742-22-9707

- 営業時間

- 12:00入店、18:00~19:00入店 ※要予約

- 定休日

- 月曜、毎月最終日、火曜の昼、毎月1日の昼、不定休

- 交通

- JR奈良駅から徒歩30分、近鉄奈良駅から徒歩25分

- 席数

- カウンター6席、テーブル4席、個室1室(4~6名)

- メニュー

- おまかせ懐石24200~35000円前後(仕入れ価格により変動)。日本酒1合1500円~。※個室利用料10%別。

- 外国語メニュー

- なし

- 公式サイト

- http://tsukumonara.com/

writer

中本 由美子

nakamoto yumiko

青山学院大学を卒業し、料理と食の本を手掛ける東京の「旭屋出版」に入社。4年在籍した後、「あまから手帖」に憧れて関西へ。編集者として勤務し、フリーランスを経て、2010年から12年間、編集長を務める。21年、和食専門ウェブ・マガジン「和食の扉〜WA・TO・BI」を立ち上げ、25年に独立。フリーの食の編集者&記者に。産経新聞の夕刊にて「気さくな和食といいお酒」を連載中。

recommend