【ひな祭りの由来や過ごし方】ひな人形をいつ飾る? タイミングとは

女の子のひな祭り(初節句)はいつ? どんなお祝いをするの?

ひな祭りは、女の子の健やかな成長を祈る日本の伝統行事です。特に初めて迎えるひな祭り(初節句)は、家族にとって特別な意味を持つ大切なイベントです。この日には、ひな人形を飾ったり家族で祝い膳を囲んだりと、さまざまなお祝いが行われます。地域や家庭ごとに異なるスタイルで楽しむことができ、思い出深い一日を過ごす機会にも。ここでは、ひな祭りの由来や意味、初節句の祝い方について紹介します。

ひな祭りはいつになるのか

ひな祭りは毎年3月3日に行われる、日本の春を代表する行事のひとつです。女の子の健やかな成長と幸せを願うこの伝統行事は、「桃の節句」とも呼ばれます。桃の花が咲く季節に行われることがその由来ですが、現代では実際の開花とは関係なく、この日が固定されています。ひな人形を飾ったり、家族と一緒に行事食を楽しんだりするのが一般的です。地域や家庭によってお祝いの仕方が異なることも、この行事の魅力のひとつです。

ひな祭りの由来と意味は?

ひな祭りの起源は、中国の「上巳節(じょうしせつ)」という厄払いの行事にあります。この習慣が日本に伝わり、平安時代には宮中で人形遊びとして親しまれるようになりました。江戸時代になると、女の子の健やかな成長を祈る節句行事として定着しました。ひな祭りに飾られる人形には、厄を身代わりに引き受けてくれるという意味があります。このように家族の願いや思いが込められた行事であり、現在でも大切にされています。

ひな祭りの過ごし方は

女の子の健やかな成長を願うこの日は、伝統的な過ごし方が多くの家庭で受け継がれています。ひな人形を飾るだけでなく、ひなあられやちらし寿司などの行事食を楽しむことが一般的です。また、家族で写真を撮ったり、思い出に残るアクティビティを計画したりするのもよいでしょう。ここでは、ひな祭りをさらに特別な時間にするための過ごし方を見ていきます。

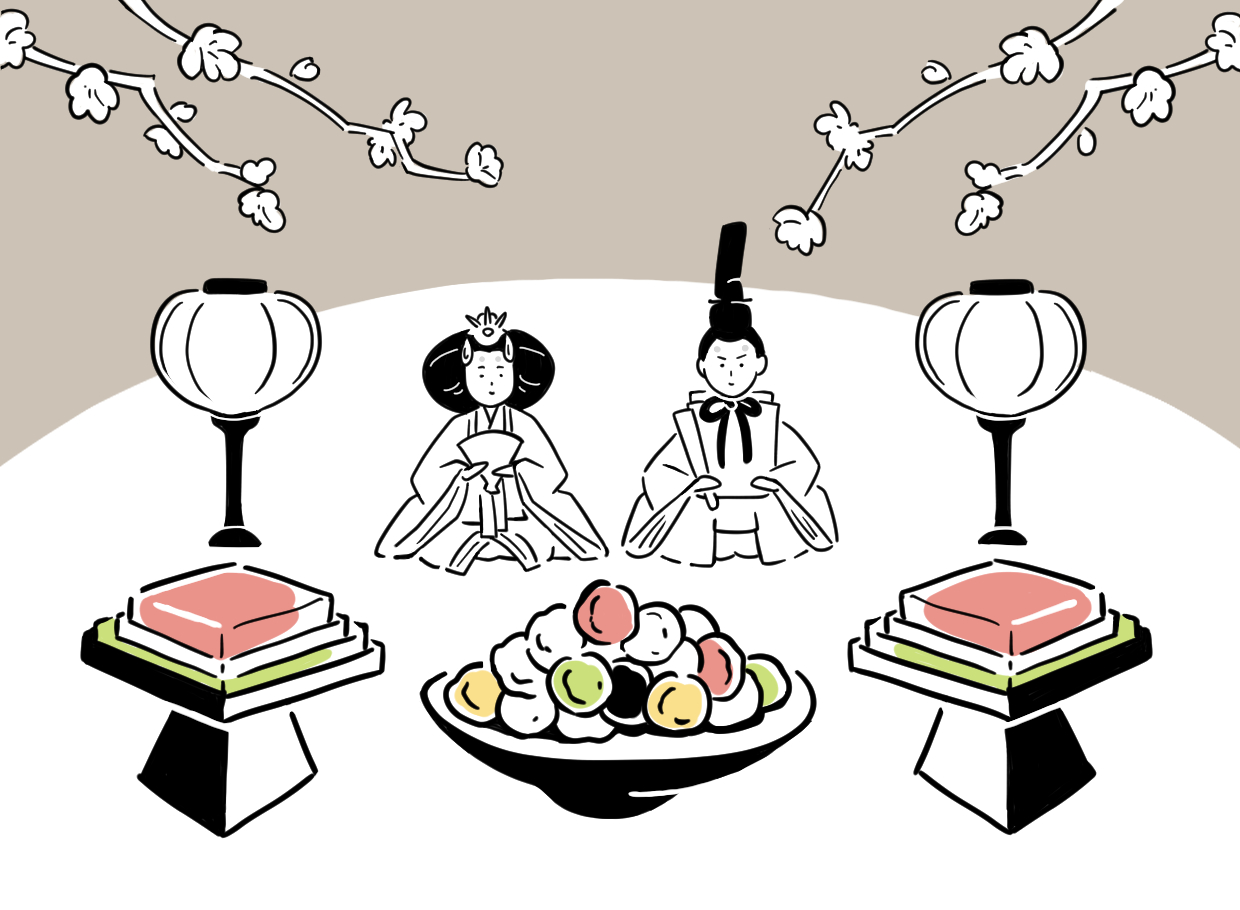

●ひな人形を飾る

ひな人形は、ひな祭りの象徴ともいえる重要なアイテムです。女の子の健康と幸せを祈るために飾られるもので、段飾りやケース飾りなど多様な形があります。飾り方や種類は家庭によって異なりますが、どのスタイルも家族の願いが込められています。家族全員でひな人形を飾る時間は、特別な思い出になるでしょう。

●ひなあられや行事食を食べる

ひな祭りの楽しみのひとつが、ひなあられやちらし寿司といった行事食です。ひなあられの鮮やかな色合いには、「健康」「成長」「長寿」の願いが込められています。また、ちらし寿司やはまぐりのお吸い物も定番で、祝いの席を華やかに彩ります。子ども向けのお子様メニューを工夫するのも良いアイデア。

初節句は盛大にお祝いするもの?

女の子が初めて迎えるひな祭り、いわゆる「初節句」は、特に盛大にお祝いされることが多いです。家族や親戚が集まり、ひな人形を飾って特別な食事を囲みながら、赤ちゃんの健やかな成長を願います。写真撮影や記念品の準備をする家庭も多く、家族にとって一生の思い出となるイベントです。

ひな人形を飾る意味は? いつ出すのがベスト?

ひな人形は、ひな祭りの象徴として女の子の成長と幸せを願うために飾られます。その美しい装飾だけでなく、厄除けや家庭に幸運をもたらす意味が込められています。

また、飾るタイミングも重要で、地域や家庭の習慣によってさまざまです。一般的には立春からひな祭りの1週間前までに飾るのが良いとされていますが、縁起を担ぐ日を選ぶ家庭もあります。ここでは、ひな人形を飾る意味や最適なタイミングについて解説します。

ひな人形を飾るのはなぜ?

ひな人形には、災厄から女の子を守る役割があります。人形が厄を引き受けるという意味が込められており、その象徴として節句の時期に飾られます。また、美しく飾られた人形は家庭の中を華やかにし、春の訪れを感じさせる存在でもあります。この伝統は、家族の思いや願いを表現する大切な文化です。

ひな人形にも個性がある「京雛」と「関東雛」

ひな人形には、地域ごとに独自の特徴や魅力があり、「京雛」と「関東雛」はその代表例です。京雛は柔らかな表情と豪華な装飾で、伝統的な優雅さを感じさせます。一方、関東雛は洗練されたデザインとシャープな印象で、モダンな雰囲気が素敵です。どちらも日本の職人技が光る美しい人形であり、家族の思い出に寄り添う存在となります。

「雨水の節季」と「立春」 地域によって飾る時期は違う

ひな人形を飾る時期は、立春(2月4日ごろ)から節句の1週間前までが一般的とされています。しかし、「雨水の節季」(2月19日ごろ)に飾ると良縁に恵まれるとされ、地域によっても時期が異なります。早めに飾れば長く楽しめるため、タイミングを工夫してみてください。

ひな人形はいつ片づける?

ひな人形を片づける時期は、一般的には3月3日を過ぎてすぐとされています。遅くなると婚期が遅れるという迷信もありますが、気にしすぎる必要はありません。人形を清潔に保ち、来年も美しい状態で飾れるよう、丁寧に片づけることが大切です。

ひな人形を早めに片づける理由2つ

ひな人形を片づけるタイミングには、実はさまざまな意味が込められています。ただ飾りをしまうだけでなく、湿気や汚れから人形を守るための配慮や、厄災を払い清らかな状態を保つという伝統的な意義があります。ひな人形を早めに片づけるべき理由について、2つの視点から解説します。

●ひな人形を湿気や汚れから守るため

ひな人形を早めに片づける第一の理由として、湿気や汚れから人形を守るためです。特に春先は湿気が多くなる時期で人形を長持ちさせることが目的でもありますが、適切に片づけること=片づけ上手なお嫁さんになれるという意味もあります。

●厄を払う意味もある

2つめの理由として、厄を払うという意味合いがあります。ひな人形は、子どもや家族に降りかかる厄災を引き受ける役割を担っているとされています。早めに片づけることで、その厄を遠ざけ、清らかな状態で次の行事を迎える準備ができるのです。これは「流し雛」の儀式に通じる考え方で、厄を送り出し、家族の幸せを願う大切な意味を持っています。

ひな人形を片づけるときのポイントは

ひな人形は、片づける際にも丁寧な取り扱いが求められます。美しい状態を保つためには、適切な保管方法や湿気対策が重要です。特に装飾が多いひな人形は、小物を失くさない工夫や収納の際の整理も必要になります。ここでは、ひな人形を片づける際に注意したいポイントを解説します。次のひな祭りでも安心して飾れるよう、正しい片づけ方を実践しましょう。

基本は柔らかい布などで包んで元の箱+防虫剤

ひな人形を片づける際は、柔らかい布や不織布で包み、元の箱に戻すのが基本です。防虫剤を入れることで、虫食いやカビを防ぎ、長期間美しい状態を保てます。

小物はまとめて確認・わかりやすく片づける

ひな人形には小さな装飾品が多いため、ひとつずつ確認してまとめて片づけることが大切です。ラベルを貼るなどして整理することで、来年の準備がスムーズになります。

保管場所と湿気対策を忘れずに!

保管場所は直射日光が当たらず、湿気の少ない場所を選びましょう。防湿剤を使用し、定期的に状態を確認することで、長く楽しむことができます。

ひな人形は嫁入り道具の一つでもある

ひな人形は、女の子が嫁ぐ際に持参する「嫁入り道具」のひとつとされる場合があります。そのため、ひな人形には母親や家族の「幸せになってほしい」という願いが込められていることが多いです。また、代々伝わるひな人形を持つ家庭もあり、そうした人形には家族の歴史や思い出が宿っています。美しく保存し、大切にすることで、家族の絆を感じられる貴重な文化財とも言えるでしょう。

まとめ

ひな祭りは、女の子の健やかな成長を願う日本の伝統的な行事です。ひな人形を飾る時期や片づけ方には、長く続く文化や風習が反映されています。丁寧に人形を扱うことで、その美しさや家族の思いを次世代へと引き継ぐのが習慣になって大切にされているところもあります。また、初節句や行事食などを通じて家族の絆を深める大切な時間を過ごせるのも魅力です。この記事を参考に、素敵なひな祭りをお過ごしください。

recommend