傍らに、ずっと、ミモザ──大阪『a canto』の「Bavettine alla Mimosa」

contents

割烹のようなイタリアン

シェフの村田 卓(たかし)さんは『a canto(ア カント)』を開いた当初から、守り続けていることが2つある。毎朝、市場で食材を見てコースの献立を考えること。パスタは基本、手打ちすること。厨房と繋がったカウンター席は、ほどよいライブ感があり、村田シェフとの会話も楽しめる。まるで割烹のようなイタリアンだ。

『a canto』は古いイタリア語で「傍ら」という意味です。イタリアンを食べたいなと思った時、ふと思い出していただける“うまいもん屋”みたいなレストランにしたかったんですよ。料理はおまかせコースで、献立はほぼ日替わり。毎朝、市場で旬の野菜や魚介を仕入れながら、どんな料理を作ろうかな?と考えます。カウンターをメインにしたのは、お客様とコミュニケーションを取りながら、お好みやワインによって、料理をちょっと変えたりしたかったから。「気が利く」ことは心地よさに繋がると思うので。割烹みたいですか? 実は密かにあこがれているので、すごく嬉しいですね。

村田さんは、パスタの名手として知られる。かの名店『エノテカ・ピンキオーリ』東京店を皮切りに、フィレンツェの本店で計6年、最後はパスタ部門のシェフを務めた。帰国後は京都や名古屋の支店の立ち上げに参加。大阪で『ピアノ・ピアーノ』が手掛けていた『カンティーナ』(閉店)のシェフとなり、2018年に独立を果たした。

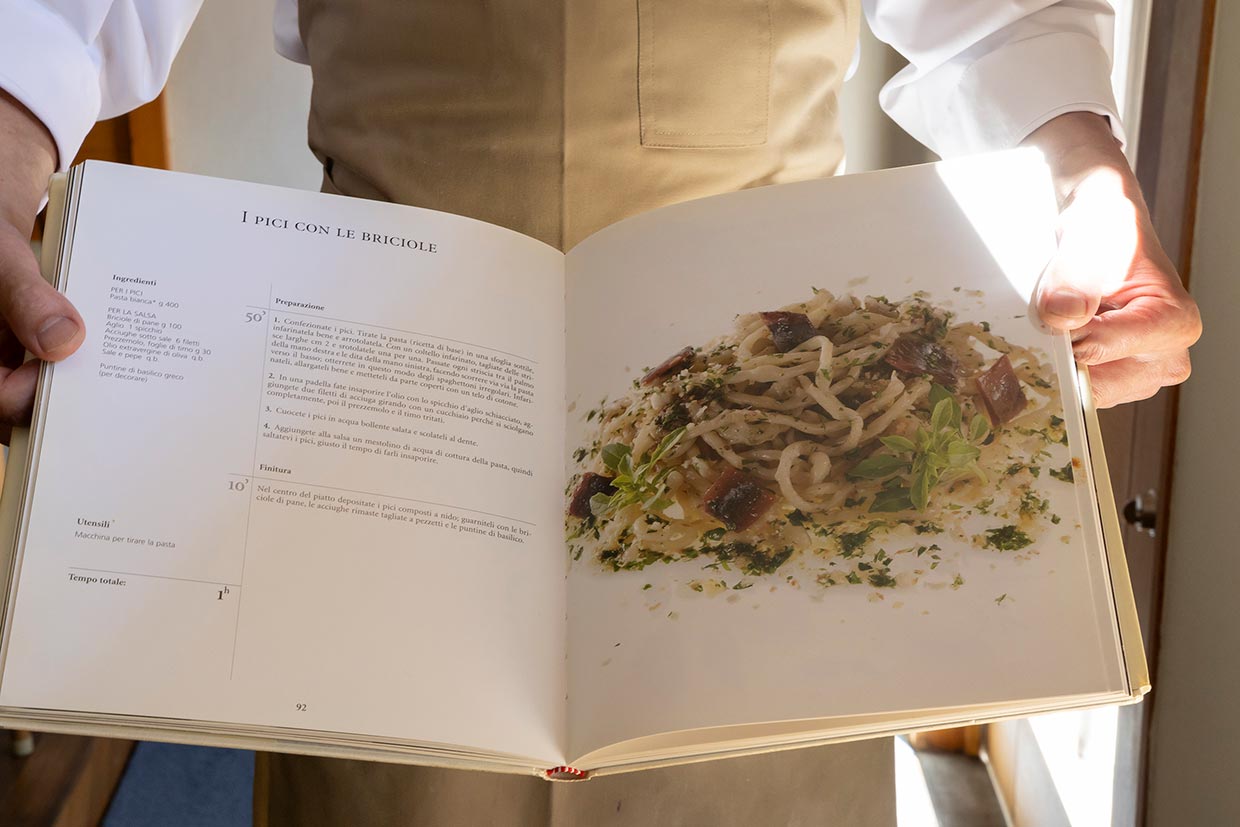

イタリア修業時代の目標は、現地のレストランでパスタを任されるようになることでした。当時、『エノテカ・ピンキオーリ』本店のヘッドシェフが特にパスタを得意とされていて、とても勉強になったんですよ。その時に出合った「ピーチ・コン・レ・ブリチョーレ」が私は大好きで。直訳すると、パン粉を絡めた太麺のピーチ。パン粉はイタリアで庶民のチーズと呼ばれていて、ピーチはトスカーナの伝統的なパスタ。トラディショナルな郷土料理です。帰国後、自分なりのアレンジを加えて、ブラッシュアップし続けてきました。その最終形が、今回ご紹介するバベッティーニです。

カラスミ×ライムの皮という斬新

『a canto』は品書きがないため、今回のワンディッシュにも名前がない。「手打ちのロングパスタ・バベッティーニ サルデーニャ産カラスミとライム 香草パン粉」と呼ぶのが正しいそうだが、うーむ、長すぎて覚えられない。すると、優しい村田シェフからのこんな助け舟が。「ミモザみたいなパスタとご説明することもあります」。そこで、名付けたのは「バベッティーニ アッラ ミモザ」。

オリーブ油にニンニクとアンチョビ、鶏のブロードでソースを作って、バベッティーニは手打ちです。仕上げに粗めの香草パン粉をまぶし、カラスミとライムの皮をたっぷりと振りかけて完成。「え? それだけですか?」って感じですよね。でも、そう言われたいんですよ(笑)。目指したのは、シンプルで飽きのこない味。そのために、鶏のブロードはひね鶏のモモ肉と鶏ガラ、香味野菜を2~3時間煮出して真面目に取っていますし、粗めの香草パン粉も自家製しています。

アンチョビとカラスミは、日本人が大好きなパスタの味付けだ。鶏のブロードで深みを持たせ、粗めの香草パン粉で食感にアクセントを付けたところに、ライムの青さとシャープな柑橘香。その意外性が、親しみのある味わいを、新味に変える。ありそうで、どこにもない味。だからこそ、記憶に刻まれる。

カラスミのわずかなクセをライムの皮で和らげたところに、私らしさがあると思います。ジャガイモのペーストにレモンの皮を合わせる魚料理がイタリアにあって、それがヒントになりました。ところが、レモンの皮だと味も見た目もインパクトに欠けて、しっくりこなかったんですよ。緑がほしいなーと、ひらめいたのがライム。おいしくしようと思ったら見た目もよくなるということを、改めて実感しました。

パスタの名手の手打ちバベッティーニ

このワンデッシュのベースとなった『エノテカ・ピンキオーリ』のパスタは、太麺のピーチだった。これをバベッティーニに変えたのは、村田シェフの日本人としての感性だそう。

ピーチはうどんみたいな太さで、ちょっとゴツイんですよね。日本人には馴染みがないので、リングイネに似たバベッティーニを使うことにしました。卵を使わない麺なのでコシが出にくいのですが、水分を少なめにして手打ちし、4時間ほど寝かせて弾力を持たせています。ソースの中で軽く煮込むようにして、しっかりとアンチョビや鶏のブロードの味わいを含ませて仕上げます。

バベッティーニは断面が楕円形の乾麺で知られるが、これを手打ちするところに村田シェフの矜持がある。ギターの弦のようなものに生地を押し付けて切る「キタッラ」と同じ製法なので、村田流バベッティーニは断面が四角い。ソースの旨みをしっかりと抱き込んで、ムチッと弾力ある歯触り。噛むごとに小麦の風味が感じられ、パスタの名手の面目躍如たるおいしさだ。

開店から数年経った頃、常連さまが「これは名物だよね」とおっしゃられて。おまかせコースは常にメニューが変わりますから、「ここに来たら必ず食べたい」と思っていただける一皿があるなんて、幸せなことですよね。年中揃う材料ばかりなので、リクエストがあればいつでも作ることができます。今やうちのシグネチャーディッシュですね。初来店のお客様にはなるべくお出しするようにしています。

シグネチャーディッシュとは、名刺代わりの一皿。イタリアで出合った郷土の味は、日本で村田シェフの代表作になった。ミモザの花言葉は、感謝。開店から7年、『a canto』には毎夜のように感謝の黄色い花が咲く。

data

- 店名

- a canto

- 住所

- 大阪府大阪市中央区内久宝寺町3-1-10

- 電話番号

- 06-7175-6383

- 営業時間

- 12:00~12:30LO、18:00~19:30LO ※要予約

- 定休日

- 水曜

- 交通

- 大阪メトロ谷町四丁目駅から徒歩6分

- 席数

- カウンター7席、テーブル2席

- メニュー

- 季節のおまかせコース(昼夜共通)16500円。ペアリング13000円。

- 外国語メニュー

- なし

- 公式サイト

- https://www.a-canto.com/

- https://www.instagram.com/acanto.tani5/

writer

中本 由美子

nakamoto yumiko

青山学院大学を卒業し、料理と食の本を手掛ける東京の「旭屋出版」に入社。4年在籍した後、「あまから手帖」に憧れて関西へ。編集者として勤務し、フリーランスを経て、2010年から12年間、編集長を務める。21年、和食専門ウェブ・マガジン「和食の扉〜WA・TO・BI」を立ち上げ、25年に独立。フリーの食の編集者&記者に。産経新聞の夕刊にて「気さくな和食といいお酒」を連載中。

recommend