うまいもん屋の矜持──神戸『玄斎』の「伝助穴子の吸い鍋」

contents

和食のコースで、お椀を封印⁉

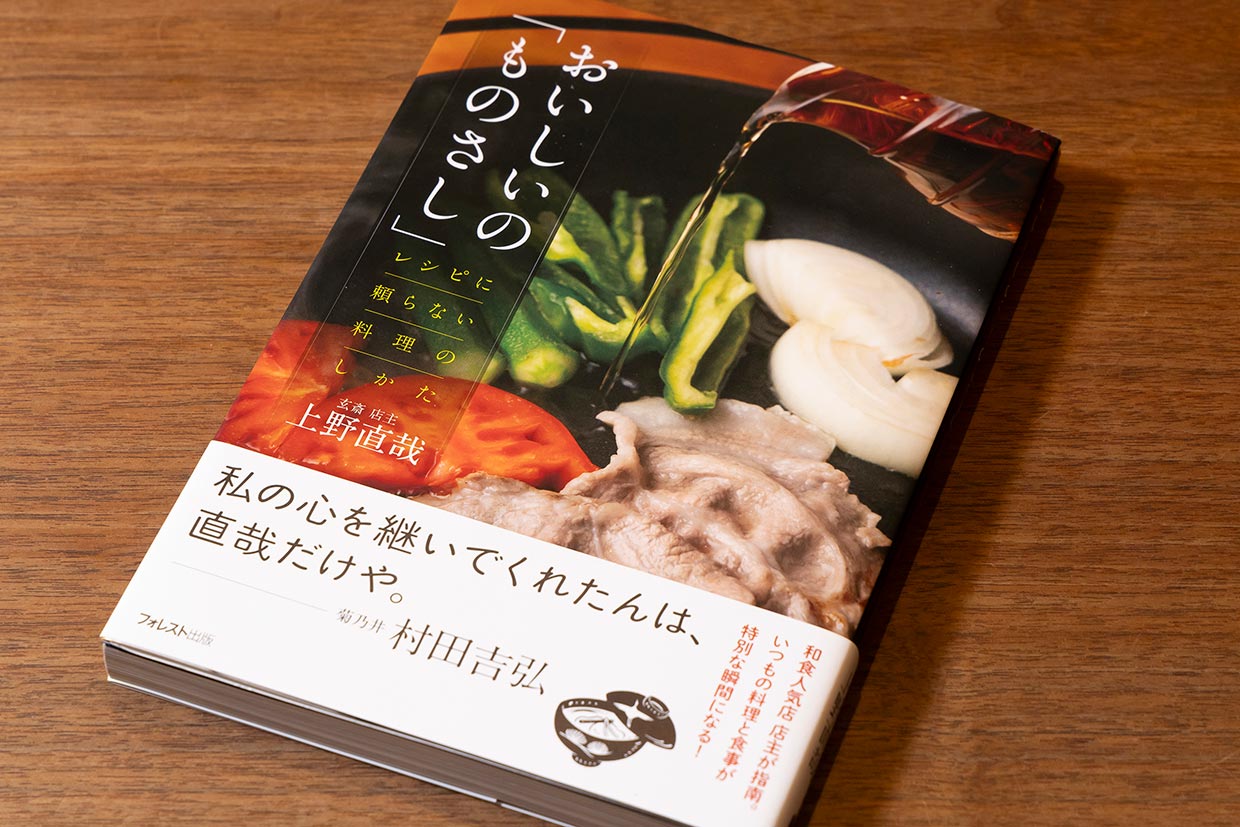

今夏、神戸の割烹『玄斎』店主の上野直哉さんは、一冊の本を上梓した。タイトルは「おいしいの『ものさし』」。レシピに頼らない料理の指南書の中で、上野さんは「日本料理の華は椀物」と綴り、「これだけは料理屋として外すわけにはいかんのです」と続けている。にも関わらず、だ。『玄斎』は2022年からお椀を封印している。

50代になって、うちのコースちょっと重いなぁ…と思ったのがきっかけです。長らく9品のコースをお出ししていたのですが、お客様も年齢を重ねられて、食べきれないわ…という声を聞くようになって。思い切って5品に絞ったんです。最初に酒肴盛合せ。お造りは外せないし、炭床もあるので魚介と肉を焼物で楽しんでほしいし。最後にたっぷり野菜を味わっていただきたかったので、鍋かなーと。残ったおだしで麺を楽しんでもらったら、お腹も膨れますし。必然的にお椀が外れた…という感じです。

5品のコースは13000円。量も価格もほどよいと大好評だが、それにしても、日本料理の華を外すとは潔い。椀物はだしの豊かさや味付けのセンス、刺身では庖丁の冴えが分かるとして、「椀刺(わんさし)」は日本料理人の腕の見せ所と言われる。『玄斎』では、その椀の役目を鍋が担う。

「吸い鍋」やと、椀物の3倍量の一番だしを味わっていただけます。僕の料理は親父の影響を強く受けているので、だしは真昆布で底味を利かせた大阪流。でも、近年は天然の真昆布が枯渇しているんです。椀物にはとびきりの昆布を使いたいけど、鍋やったら主役の魚介や野菜からも旨みが出ますし、昆布に頼らなくてもいい。それともう一つ。飲んべの僕の実感として、お酒を飲んだら最後にだしを味わいたくなる。お椀の代わりに鍋というのは、一石二鳥、いや三鳥な選択やったと思っています(笑)。

素材に素直に向き合いたい

直哉さんの父は、浪速割烹のカタチを作った大阪の名料理人・上野修三さん。『㐂川(きがわ)』を創業し、長男の修さんに託した後、60代で『天神坂 上野』を開業。8席のカウンターを目掛けて、全国から食通が押し寄せたこの伝説の割烹で、直哉さんは父の仕事を目の当たりにし、庖丁人としての矜持に触れた。

料理修業のスタートは18歳。京都の名料亭『菊乃井』さんで、みっちりしごいていただきました。一流の仕事を教わって大阪に戻って来た頃は、頭でっかちになってまして(笑)。親父には随分と反発したのですが、一緒に仕事できて良かったと今は思っています。食材を使い尽くして持ち味を深める“始末の心”や、昔ながらの仕事を見直して自分流を生み出す探究心。50代になって、あの頃、親父に教わったことが身に沁みてきたんですよ。今はその答え合わせの日々です。

著書「おいしいの『ものさし』」には、こんな一文がある。「料理をするうえで、なにが一番大事かと問われたら、『素材に素直に向き合うこと』と答えます」。伝統野菜の農家を訪ね歩く修三さんに、直哉さんは度々同行した。神戸で独立を果たした後も、農家の想いに触れた経験が礎になっていると言う。

僕は群れるのも好きやないし、人付き合いが上手な方でもないので(笑)。修業先の京都でも、親父や兄貴のいる大阪でもない、神戸を開業の地に選びました。何にも縛られず、自由にやろうと思ったんです。ただ、地元・兵庫の食材を大事にしようということだけは決めていました。産地を訪ね、生産者の話を聞くと、食材への理解が深まって愛着が湧く。手をかけすぎたらアカンな、と思うんですよ。僕は料理で自分を表現しようとは思っていなくて。持ち味を率直に引き出す。それが料理人としての僕の仕事です。

「うまけりゃいいやん」の境地

コースの最後に供す「吸い鍋」は、鱧にサワラ、クエにハマグリ、アサリと、その時々で主役を変える。この時季は、兵庫が誇る豊満な伝助穴子。松茸の仲間である「早松(さまつ)」に姫路レンコン、水菜をたっぷりと添えて供す。

伝助穴子は、骨切りして塩をまわしておきます。しっかりと皮のぬめりをこそげ取っているのですが、それでも少し臭いが気になるので、皮目を炙って一口大に。鍋汁に落とすのは30秒ほど。野菜もさっと火を通すくらいでOKです。たっぷりの鍋汁と共に召し上がってもらいますが、スダチを搾ったり、皮を吸い口のように鍋汁に浮かべたりと、お好みで。柚子胡椒も添えています。最後に半田麺を入れて、だしを味わい尽くしていただきます。

伝助穴子の弾力に、目をみはる。ブリンッと口の中で踊り、噛めば脂の旨みが力強い。姫路レンコンはシャリシャリと小気味よい歯触りで、早松の香りも豊かだ。そして何よりも、鍋汁が旨い。食べ進めるうちに、穴子や野菜の旨みが染み出て、口福度がいや増す。なるほど椀物を省いたのも、むべなるかな。なんて考えていたら、おっと、穴子を煮すぎてしまった。ところが口に含むと、ほろっと柔らかく、皮目はトゥルン。30秒の穴子とはまた違って、これはこれで美味だ。

おいしいなら、それが正解! 料理は作品ではないから、「うまけりゃいいやん」というのが僕の考え。これは親父の影響やと思います。親父は常に客目線で、喜んでもらうことに心を砕いてました。うちは今、ほぼワンオペなので、調理中は集中して、ちょうどこの鍋くらいのタイミングでお客さんとお話しする“ツンデレ割烹”なんですが(笑)、そもそも『玄斎』はジャンルを謳っていないんですよ。お客さんに楽しくおいしく過ごしていただけたら、それでいいと思っています。

『玄斎』では、この5品のコースに加えて、左党向けに酒肴盛合せ+造り2種の3品コースも始めた。会席を出すことにこだわりがなく、アラカルトデーも設け、SNSで気軽に発信している。『玄斎』は割烹スタイルだが、その実、うまいもん屋。コースから椀物を外す英断は、直哉さんの料理人としての矜持なのだと思う。

data

- 店名

- 玄斎

- 住所

- 兵庫県神戸市中央区中山手通4-16-14

- 電話番号

- 078-221-8851

- 営業時間

- 16:00・19:00一斉スタート(日曜は12:00・17:00一斉スタート)

- 定休日

- 月・金曜休

- 交通

- 神戸市営地下鉄西神・山手線県庁前駅から徒歩5分、各線元町駅から徒歩12分

- 席数

- カウンター10席

- メニュー

- コース6600・13000円。日本酒グラス(90㎖)700円~。

- 外国語メニュー

- なし

- https://www.instagram.com/gensaikobe/

- https://www.facebook.com/kobegensai/

writer

中本 由美子

nakamoto yumiko

青山学院大学を卒業し、料理と食の本を手掛ける東京の「旭屋出版」に入社。4年在籍した後、「あまから手帖」に憧れて関西へ。編集者として勤務し、フリーランスを経て、2010年から12年間、編集長を務める。21年、和食専門ウェブ・マガジン「和食の扉〜WA・TO・BI」を立ち上げ、25年に独立。フリーの食の編集者&記者に。産経新聞の夕刊にて「気さくな和食といいお酒」を連載中。

recommend