『御菓子司 聚洸』栗の渋皮煮を包んだ秋の山のおみやげ

秋の味覚が揃う『聚洸』で人気の栗菓子

京都・西陣に店を構える『聚洸(じゅこう)』は、平成17年(2005年)に創業、多くの茶人や和菓子好きたちに愛されて20年を迎える。町並みにさりげなく溶け込む奥ゆかしい店構えながら、全国から予約の絶えない名店となっている。店主の髙家裕典氏は京菓子の老舗『塩芳軒』の次男として生まれ、名古屋の名店『芳光』で修業を重ねた実力派。そして、自他ともに認める「おいしいもの好き」だ。

栗と紅葉のお菓子が双璧をなす、秋の和菓子店の商品棚。

旬の時期に「聚洸」に並ぶ栗のお菓子は、あん玉にそぼろ状の栗あんを纏わせた「きんとん」、「栗蒸し羊羹」「栗かのこ」「焼き栗」そして、今回ご紹介する「山づと」が定番の顔ぶれ。

丹波の恵みを感じる「山づと」

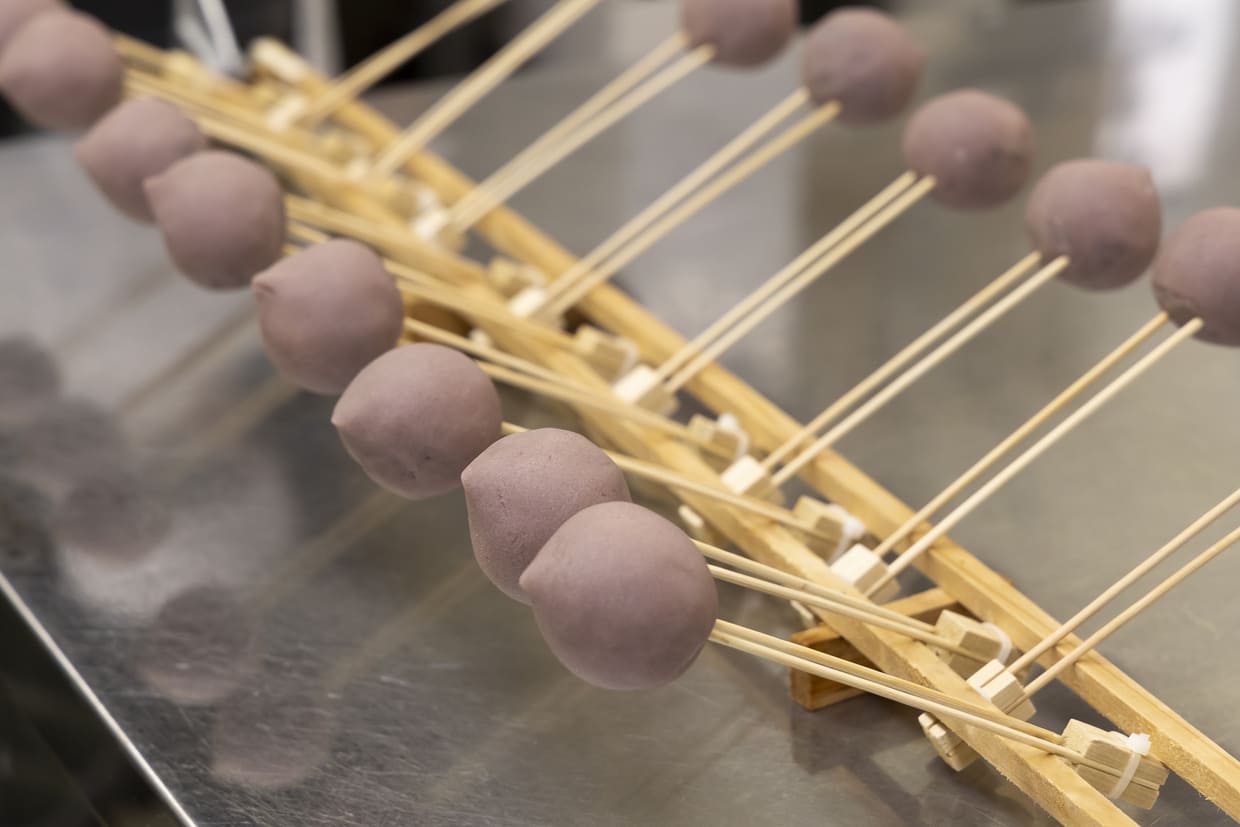

毎年9月下旬から10月末頃まで販売される「山づと」。「つと」は漢字で書くと「苞」。

わら包みや土産といった意味があり、秋によく用いられる菓銘となっている。

「聚洸」の「山づと」最大の特徴は、中央にごろんと入った丹波栗の渋皮煮。

この栗を白あんと、こなし生地で優しく包み込み、羊羹でコーティングして仕上げている。白あんは味わいを左右する存在というよりは、栗の個体差を整えるための薄化粧といった役どころ。

こなし生地で栗を包んでいく手際の良さに感動していると、高家さんは「普通はこういう硬さの方が包みやすいと思うんですけど、僕は修行先で柔らかいものを柔らかい生地で包む作業が多かったので、その方が得意。だから山づとは自分にとって、いまだに難しい手しごとなんですよね」と、おどけてみせる。

偶然の出会いで渋皮煮が進化

「山づと」に使用するのは丹波地方で収穫される上質の栗。昔は「丹波栗」が品種名だと思っていたほど、「栗のことを知っているようで知らなかった」という髙家さん。

転機となったのは、ある和食店での偶然の出会い。隣席になった栗の目利きに長けたある人物が様々なことを教えてくれて、さらに和食店の大将との渋皮煮づくり対決まで提案してくれたのだとか!

「松井さんといって、青果市場で仲買人をされている方なんですけど、その和食屋さんにすぐに立派な栗を持ってきてくださって。渋皮煮も当時の僕と大将とでは全く違う作り方だったので、何だこの渋皮煮の旨さは!と衝撃を受けましたね。そこから僕なりの渋皮煮を試行錯誤し、今の味が出来上がっていったんです」。

頬張ると、しっとりとやわらかな秋の味わい。蜜漬けというより、煮物と呼びたくなる。

栗の素朴な味わいを残しつつも、微かに感じる醤油や日本酒の香りが渋皮煮を上品な煮物として風格あるものにし、羊羹の甘みと艶が秋の山の幸を和菓子へとまとめ上げているのだ。

根っからの栗好きだからこそ

要となる渋皮煮の仕込みに要する時間は3日間。「剥き栗を仕入れたなら、もっと楽になるんでしょうけど」と苦笑いしつつも、「風味をできる限り強く残そうと思ったら、市場から直送された生栗を自分で剥くのが一番なんです。栗しごとは本当に大変です」と語る髙家さん。

何より幸せなのは、店主自身が根っからの栗好きだということ。

「おいしいと言ってくださるお客様がいるからできることですが、それにしても自分が栗好きじゃないと、とてもじゃないけどやってられませんよ」という言葉に、店主の栗菓子への愛情と自負が滲む一品。ぜひ、この秋の手土産にどうぞ。

data

- 店名

- 御菓子司 聚洸

- 住所

- 京都府京都市上京区大宮寺之内上る3

- 電話番号

- 075-431-2800

- 営業時間

- 10:00〜17:00

- 定休日

- 水・日曜、祝日

- 交通

- 市バス「堀川寺之内」から徒歩3分

- 備考

- 「山づと」は栗がなくなり次第終了のため、予め電話でお問い合わせを。

writer

かがたにのりこ

kagataninoriko

月に2度、あんこを炊くあんこ熱愛ライター。各種媒体での和菓子に関するインタビュー記事やコラムを執筆。ライティングの他にも、あんこの食べ比べワークショップや、和菓子イベントのコーディネート、商品プロデュースなど活動は多岐にわたる。

recommend